Wo der Indische Ozean herkommt

TU-Geologen finden auf Madagaskar Erklärungen für die Trennung der Kontinente

|

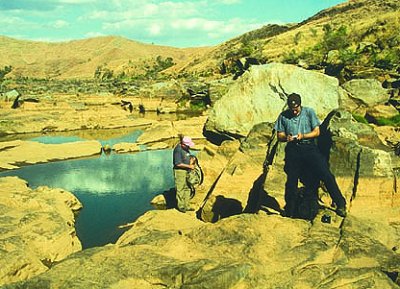

| TU-Geologen suchen die Ursprünge des Ozeans im Gestein des madagassischen Morandava-Beckens |

Madagaskar, eine der größten Inseln der Erde, ist vor allem für seine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt bekannt. Sie konnte sich entwickeln, weil die Insel im Indischen Ozean - seit etwa 90 Millionen Jahren von Indien getrennt - isoliert vor der Küste Afrikas liegt. Madagaskar lag an der Bruchstelle, als der Superkontinent Gondwana vor etwa 165 Millionen Jahren zerfiel.

Im Westen lagen nun Südamerika und Afrika, im Osten Madagaskar, Indien, Australien und die Antarktis. Schon im Karbon, rund 130 Millionen Jahre vor dem Bruch, setzten Dehnung und Grabenbildung in der kontinentalen Kruste ein. Mächtige Sedimentablagerungen waren die Folge. Sie sind im Westen und Südwesten Madagaskars, im Morondava-Becken, aufgeschlossen.

Während die Sedimente relativ gut bearbeitet worden sind, blieb der frühe geodynamische Bewegungsablauf der Graben- und Beckenbildung weitgehend unerforscht. Das DFG-Projekt "Initiale Extensionsprozesse im Morondava-Becken Südmadagaskars" unter der Leitung von Dr. H. Schandelmeier vom Institut für Angewandte Geowissenschaften erforscht die Abläufe dieses frühen Trennungsprozesses. Zweimal fuhr die Forschergruppe dafür nach Madagaskar, jeweils im madagassischen Winter im September 2000 und August 2001. Eine dritte Reise musste wegen der Unruhen im Frühjahr 2002 abgesagt werden.

Untersuchungen per Fernerkundung gaben einen ersten Eindruck vom strukturgeologischen Inventar. Satellitenbilder halfen, lineare Strukturen in den Gesteinen zu erfassen und so das bestehende geologische Kartenmaterial zu präzisieren. Im Gelände konnten dann anhand von Kluftmustern und Störungen im Gestein einzelne Deformationsereignisse unterschieden werden und ein zeitliches und kinematisches Modell entwickelt werden. Bei der Satellitenbildauswertung und den Untersuchungen im Gelände fanden sich Beweise für einen neuen Ansatz zur Erklärung der Trennung. Erstaunlicherweise hatten sich vor allem scherende Bewegungen gefunden.

Schon einmal war Madagaskar im Brennpunkt des geologischen Geschehens, als vor 630 bis 530 Millionen Jahren Madagaskar und Indien mit Afrika kollidierten und ein dem Himalaja vergleichbares Gebirge entstand. Es ist schon lange erodiert, doch es hat tiefgreifende Spuren im Gestein hinterlassen. So finden sich einige Kilometer breite und mehrere hundert Kilometer lange intensiv geschieferte Bereiche, die im Verlauf der Kollision durch Bewegungen der Kruste entstanden sind. Diese Strukturen bestimmten im frühen Stadium des Zerfalls den Ort und die Richtung, wo sich Schwächezonen in der kontinentalen Kruste bildeten. Dass Scherbewegungen im Frühstadium des Zerfalls von Kontinenten eine wichtige Rolle spielen können, ist noch nicht lange bekannt. Nun wurden diese Bewegungen erstmals für den Bereich von Madagaskar nachgewiesen. Wir konnten zeigen, dass, im Gegensatz zur bisherigen Meinung, die frühen Trennungsprozesse weder kontinuierlich abliefen noch ausschließlich auf Dehnung der kontinentalen Kruste beschränkt waren.

Dipl.-Geol. Florian Bremer,

Institut für Angewandte Geowissenschaften

© TU-Pressestelle 12/2002 | TU intern | Impressum | Leserbriefe